近日,由全国高校研究生党建和思想政治工作联盟(以下简称“联盟”)主办,中国人民大学党委研究生工作部牵头组织的研究生跨校联合调研实践,在黑龙江大庆圆满完成各项任务实践活动。

来自中国人民大学、哈尔滨工业大学、黑龙江大学、复旦大学、华东师范大学、江南大学、温州医科大学、福建农林大学、中国地质大学(武汉)、山东大学、暨南大学、兰州大学、中国石油大学(北京)等13所高校的15名研究生怀揣着对新时代青年使命的深刻体悟与对文化精神的热忱追寻,跨越山川湖海,以“东北城市吸引留住青年人才的路径研究”为题开展相关调研。

精研深耕,凭创新思维巧搭“连接桥”

“习近平总书记强调的‘要加速构建彰显东北独特优势的现代化产业体系’,该如何进一步推动?”

“习近平总书记念兹在兹的黑土地,要如何注入青年活力?”

“新时代下,东北城市如何吸引留住青年人才?”

此次跨校研究生学术实践团来庆的首要目的,是要在“加大人才振兴的政策支持力度,打造更多创业创新平台,支持东北留住人才、引进人才”的背景下,为大庆市破解引留青年人才难题提供解题思路。

带着上述疑问,实践团同学深入了解了大庆市招才引智的具体举措,走进大庆市高新技术产业园区,与招引而来的高素质人才积极对话,逐渐明晰了东北地区人才工作高质量发展的破题线索。

“结束一天的实践后,大家会自发到会议室整理资料、交流感想。”中国人民大学人力资源管理专业博士研究生何悦是此次实践团的学术组长,在她的协调下,实践团在抵庆前的三天时间里完成了“习近平新时代中国特色社会主义思想人才观”“大庆及类似城市人才选拔、柔性引才、人才评价、人才管理”等相关资料的整理。“前期密切的团队配合和充分的资料收集为我们开展学术实训奠定了良好基础;而实践过程中每晚的交流,给每位成员探究‘东北城市吸引留住青年人才的路径研究’带来自身学科之外不一样的思考视角……中国石油大学(北京)地质资源与地质工程专业的小伙伴就给我的学术考察带来了很多之前我不清楚、不了解的行业人才工作细节。”

《基于大庆市产业结构的人才需求状况调查》

《青年人才引才工作的调查与优化策略》

《以非正式组织促进人才联络的实践探索》

《青年人才就业吸引力的调研与思考》

《基于大庆特色的青年人才留存策略》

一周的调研结束后,实践团围绕拟定主题,根据自身专业特长分组研讨,形成了5篇“东北城市吸引留住青年人才的路径研究”的子报告。18日下午的实践成果交流汇报会上,同学们分组做了调研分享。

青年(高层次)人才跨省、跨城流动的主要驱动因素是什么?

青年(高层次)人才在选择就业城市时最关注哪些城市特征?

大庆现有的政策环境能否满足青年(高层次)人才的核心需求?

不同类型青年(高层次)人才对吸引力政策的偏好是否存在差异?

……

从大庆引才留才现状出发,实践团基于大庆市产业结构与人才需求,对大庆市人才工作的亮点、痛点进行了细致梳理,通过问卷分析、访谈交流、案例对比等方式全面、准确地分析了当下大庆人才需求偏好以及政策执行效果,并从职业规划引领与平台助力、高校合作激励、 优才服务全面升级、 创业扶持与创新活力、 政策环境优化等不同纬度对大庆市人才工作提出建议。

来自中国石油大学(北京)地质资源与地质工程专业硕士生田芳淑在汇报时谈道:“大庆市拥有丰富的红色文化底蕴和独特的石油文化,既有的人才工作成效显著,但仍面临引才留才难的问题,聚焦提升东北城市对青年人才的吸引力,从‘精准的供需对接机制’和‘多元的引才激励方式’两方面入手研究切实可行的路径举措,是探索东北如何留住人才、引进人才的必由之路。”

“可以加强红色文化教育,利用黑龙江省大庆市深厚的红色底蕴,通过红色研学、实地调研等方式,增强青年人才对城市的文化认同感。”来自复旦大学马克思主义理论专业博士研究生郭小凡结合本次调研经历向参与座谈会的师生们分享了他的想法。

感悟伟大,用坚实脚步丈量“黑土地”

大庆,是一座因油而生、因油而兴的英雄城市。感悟“大庆精神(铁人精神)”,是这次学术实训活动的重要线索。在大庆,每一处遗迹、每一段历史,都生动地见证着石油工人在极其艰苦的条件下,以顽强的毅力和拼搏的精神,创造了举世瞩目的辉煌业绩。实践团同学怀揣着对铁人精神的崇敬与好奇,在行走中理解着这片“硬核”的“黑土地”。

从“宁肯少活二十年,拼命也要拿下大油田”铁人王进喜,到“宁肯把心血熬干,也要让油田稳产再高产”的铁人王启民,再到“宁肯历尽千难万险,也要为祖国献石油”的铁人李新民,在了解了三代铁人一代接着一代干的英雄事迹后,不少同学都心潮澎湃、眼含热泪。

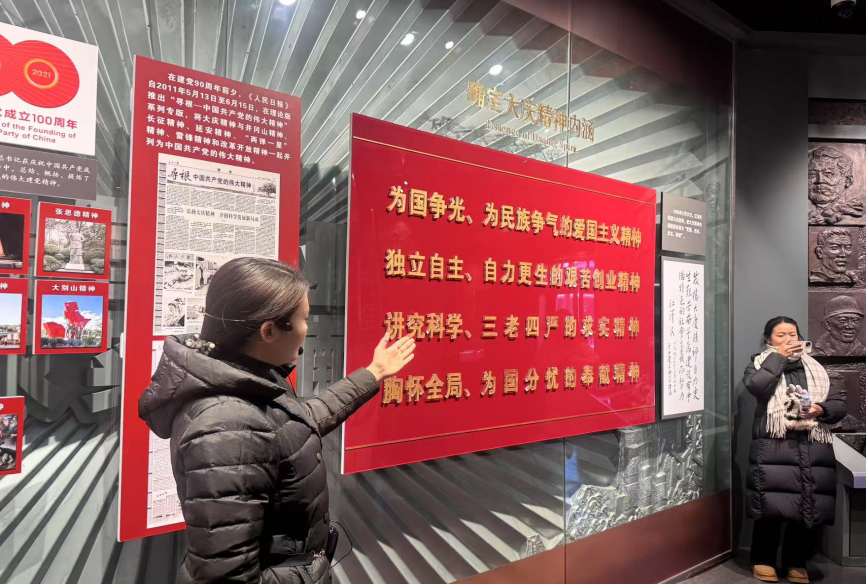

在大庆油田历史陈列馆中,一张张泛黄的照片、一件件斑驳的采油工具、一桩桩感人至深的石油工人事迹,生动地再现了当年石油大会战的壮阔场景。“大庆这座城市所体现了‘为国分忧、为民族争气’的爱国主义情感,激励着我们将个人命运与国家发展紧密相连;‘宁可少活二十年,拼命也要拿下大油田’的忘我拼搏精神,教育着我们在面对困难时勇往直前,不退缩、不放弃;‘有条件要上,没有条件创造条件也要上’的艰苦奋斗信念,不断提醒着我们在任何环境下都要积极进取,依靠自身努力创造价值;而‘甘愿为党和人民当一辈子老黄牛’的无私奉献作风,呼吁着我们传承先辈甘于付出的行动理念,积极为集体和国家贡献力量。”来自山东大学新闻与传播专业硕士研究生张雪丽在参观大庆油田历史陈列馆后感慨道。

“看到这些展品,听到这些故事,我真切地感受到了大庆精神的伟大。在极其艰苦的条件下,为了国家的需要,不惜一切代价去拼搏的精神,让我深受震撼。”站在铁人王进喜纪念馆前,听着讲解员讲述铁人王进喜为了国家石油事业不惜一切代价的事迹,那些黑白照片里的场景仿佛就在眼前。来自华东师范大学的刘玮玮回忆道,“在参观铁人王进喜纪念馆时,我真实理解了这片土地上人民精神意志。上世纪60年代,以铁人王进喜为代表的大庆人‘手拉肩扛’运钻机、人工接力端水,大庆油田建设的点点滴滴,都饱含了为国争光、为民族争气的爱国主义精神,闪耀着独立自主、自力更生的艰苦创业精神,凝聚着讲究科学、三老四严的求实精神,汇集着胸怀全局、为国分忧的奉献精神!我们这批新时代新青年一定会传承和发扬好这些精神!”

挺膺担当,用热忱初心共赴新征程

新时代的大庆精神不仅仅体现在石油的开采与挖掘中,同时也贯穿于从传统产业的优化升级到新兴产业的培育壮大里,成为推动大庆不断前进的不竭动力。东北石油大学科技园聚焦石油石化、新能源、新材料等关键领域,通过产学研深度融合,攻克了诸多技术难题,为大庆的产业升级和可持续发展注入了强大动力。在调研大庆人才工作时,实践团队同学们与当地科研人员的交流中得知,许多创新成果的诞生并非一帆风顺,背后是无数次的失败与挫折;正是凭借着大庆精神中那种坚韧不拔、求实创新的品质,科研人员们才能在困境中坚守初心,最终取得突破。

中国人民大学管理科学与工程专业硕士研究生王铭旭在调研后感叹道,“踏入科技园,便能看到年轻的科研人员满怀着对科技的热忱与对事业的执着,日夜扎根于实验室,专注的身影令人动容。”他们全身心投入科研,不断探索创新的精神,与大庆这片土地所承载的深厚精神底蕴完美契合,深深触动了王铭旭的内心。

“新时期大庆青年科技工作者扎根大庆的事迹让我不断反思自己的学习和生活,面对困难时,我是否也能像他们一样,不轻言放弃,以积极的态度去寻找解决问题的方法。”江南大学设计学专业硕士研究生马湘在这些天的调研走访中一直深有体会地思考着。

“自此之后,对我而言,大庆精神将变成一种现实力量。它激励着我不怕困难,不断前进,无论身处何地,只要心怀热忱、勇于创新,就能在自己的领域发光发热,为祖国、为东北地区的发展贡献自己的一份力量。”来自黑龙江大学马克思主义中国化专业硕士研究生张超楠在参观大庆博物馆时,对大庆精神有了更深的感触。

“作为一名来自大庆市的在外求学学生,无论时代如何变迁,大庆精神始终是激励我勇攀高峰的不竭动力。”福建农林大学资源利用与植物保护专业付意迦在实践分享会上动情地说。

“概括来讲,大庆精神的内涵是‘爱国、创业、求实、奉献’,这与中国人民大学‘实事求是’的校训有着相同的精神内核,二者都蕴含着对国家的忠诚、对事业的执着。”在结束了为期一周的实践后,中国人民大学新闻与传播专业硕士研究生徐忱卓说,“深入了解了大庆油田历史文化,真正触摸到了东北这片广袤土地的历史脉络,那些看似遥远和模糊的精神,也在这一刻变得具体而生动。”致敬铁人精神,致敬大庆精神!

(编辑:吴嘉玮)