理论是实践的先导。为帮助学员更好地了解我国行政体系,培养公共服务素质,提升政治素养和国情认知。“治国理政”实岗锻炼计划一期邀请中央党校(国家行政学院)副校(院)长、机关党委书记龚维斌教授,中国人民大学首都发展与战略研究院副院长、公共管理学院党委副书记兼纪委书记、博士生导师李文钊教授分别作“新时代中国社会治理创新”、“以人民为中心的超大城市治理创新——以北京市‘接诉即办’改革为例”专题讲座。

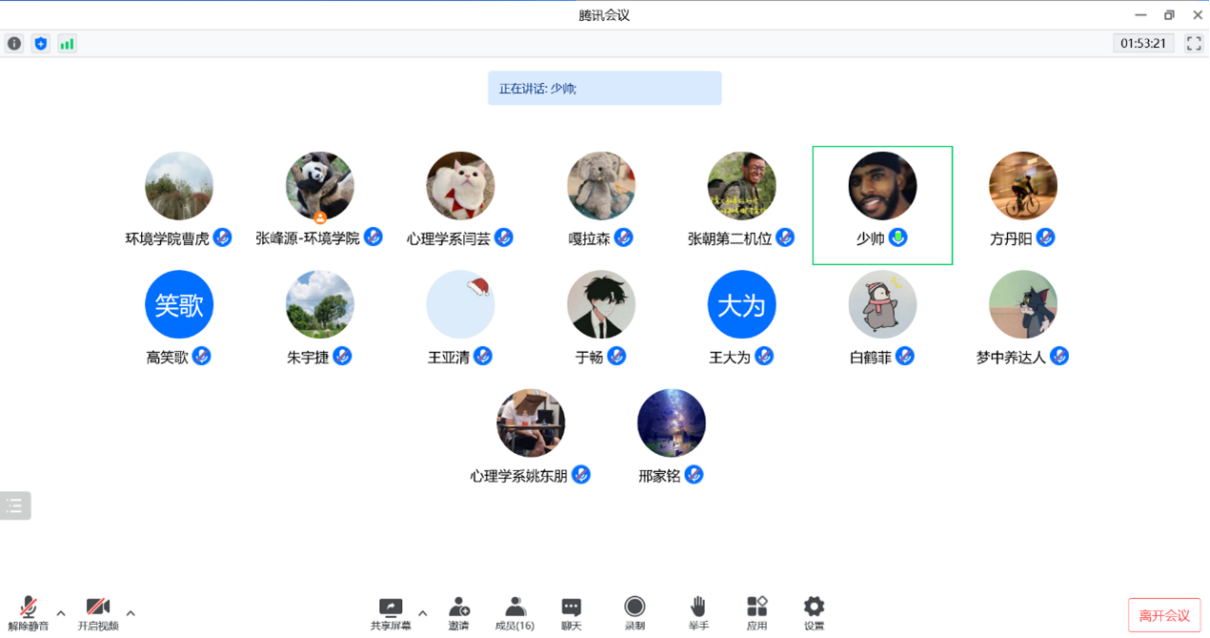

2022年6月13日,“治国理政”实岗锻炼计划一期“致广尽微”队举办线上专题学习研讨会,重点围绕学习领会两期大课讲座内容进行深入交流研讨。全体成员首先集体回顾了两期大课讲座的主要内容。接着每位成员结合个人经历、所学专业分别从理论认识、实践感受等不同方面交流了心得体会。

“致广尽微”队成员分享收获体会

1、从宏观视角谈治理意义

环境学院2019级博士生方丹阳、2021级博士生白鹤菲表示,通过两次大课学习,我们进一步树立了对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,面对纷繁复杂的国际形势与风险挑战,我们要听党话、念党恩,坚定不移地跟党走,永葆鲜明的政治底色,做堪当民族复兴重任的时代新人。

“我们党和政府有决心、有能力解决老百姓当下面临的问题。我对中国制度充满信心!”方丹阳结合自己前往非洲坦桑尼亚和南美洲秘鲁的调研经历,指出国家治理水平与老百姓的生活水平和幸福指数息息相关,一个国家的制度好不好老百姓最有发言权,我们党将推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标,用行动践行为人民谋幸福的初心,向世界彰显了“中国制度”的勃勃生机。“面对着纷繁复杂的社会挑战与时代拷问,听党话、念党恩,坚定不移地跟党走,永葆鲜明的政治底色,做堪当民族复兴重任的时代新人。”白鹤菲以苏联为例,从政治建设、思想建设、组织建设三个角度分析苏联解体的原因,并指出在无论是在社会治理还是当今社会关注的其他重要议题,都要将坚持党的领导放在首要位置。

2、从政策角度理治理演进

农业与农村发展学院2020级博士生高笑歌、环境学院2020级博士生曹虎、历史学院2020级硕士生于畅梳理了我国社会治理历史沿革和政策变化,分析了社会结构变化带来的治理问题,说明了基层对于社会治理工作落实、公共服务均等化的重要性。“眼睛向下,脚步向前”,高笑歌表示,社会治理这一重要的时代课题要求我们要明晰中国社会发展趋势,了解中国国情下社会治理的具体内涵,从结构层面宏观地、高屋建瓴地看待和研究中国社会的基本问题;同时真抓实干,紧密联系群众,深入基层一线去解决群众的实际问题,根据群众的实际需要创新社会治理机制,推动社会健康发展。在新时代背景下,中国社会治理具有新的特点和表现形式,这也更加要求我们应结合中国社会的宏观结构和微观形貌发现中国问题,提出中国方法,实现高站位部署、高标准要求、高质量落实、高效率运行的社会治理新局面。

3、从理论维度析治理体系

信息管理学院2020级博士生嘎拉森从“价值与原则—主体与对象—手段与方法”三个层次对社会治理体系进行归纳总结,认为治理体系的构成要素包括“治理目标、治理原则、治理主体、治理对象、治理手段”五个方面,并展开进行了详细说明。

嘎拉森讲到“治理的手段主要回答通过什么技术方法治理的问题”。接诉即办就是治理手段之一,其倡导的数字治理、智慧治理的理念在近年来的治理发展中也受到广泛的重视和应用。北京市创新“接诉即办”机制,不仅将分散在各部门的几十个热线电话融合成12345市民服务热线,而且设立了微信公众号和小程序,广泛应用数字技术赋能基层治理,有助于调动各方共同参与社会治理的积极性,打造共建共治共享的社会治理新格局。

嘎拉森从社会治理体系构成要素出发,分别对“治理目标、治理原则、治理主体、治理对象、治理手段”五个方面进行详细说明。当谈到治理手段要素时,她认为“治理的手段主要回答通过什么技术方法治理的问题”。李文钊老师分享的接诉即办就是治理手段的生动案例,“接诉即办”机制不仅将分散在各部门的几十个热线电话融汇于12345市民服务热线之中,而且设立了微信公众号和小程序,广泛应用数字技术赋能基层治理,有助于调动各方共同参与社会治理的积极性,打造共建共治共享的社会治理新格局。同时,其倡导的数字治理、智慧治理的理念在近年来的治理发展中也受到广泛的重视和应用。

4、从善治视域挖治理机制

理学院2020级博士生苗少帅、社会与人口学院2021级博士生张晨、公共管理学院2021级硕士生朱宇捷、马克思主义学院2021级硕士生王大为以善治角度为切入点,认为坚持以人民为中心是公共领域治理的价值立场,坚持群众路线是公共领域治理的根本方法,开展多元共治是实现社会治理的必要路径。

“时代是出卷人,我们是答卷人,人民是阅卷人。”朱宇捷同学围绕总书记的精辟论断,结合两次讲座的内容从三个方面分享了自己对社会治理的感想:一是“读题”,坚持以人民为中心,站稳人民立场,真正发现人民群众急难愁盼的问题;二是“破题”、“合题”,实现国家治理体系和治理能力现代化,要有深化改革的勇气,敢于直面问题,实现多元主体参与;三是坚持群众路线的根本方法,将自下而上和自上而下两个过程相结合,使规划充分满足人民的需要,为人民排忧解难。

5、从个人经历角度寻解决方案

农业与农村发展学院2020级博士生张朝、理学院2020级硕士生王泽俊结合疫情期间社区志愿者“群众利益无小事”的工作态度等个人经历,指出拓宽反映渠道、加深自我反省力度以发现问题、明确社会结构和社会矛盾以理解问题、提高办事人员综合素质以解决问题是我们在社会发展的任何阶段都能够推动社会治理改革、提升社会服务质量的制胜法宝。

“事实证明,发展起来以后的问题不比不发展时少”,张朝在分享中引用了总书记的讲话。改革开放后国民经济持续发展,随之而来的是社会结构、社会阶层、社会心理等各项社会事宜的巨大变化。在进行社会治理时也要秉着实事求是的态度,深入研究当今社会结构,认真分析社会变化,与时俱进地修改社会政策。张朝以疫情封控期间自己社区尽职尽责的志愿者为例子,指出作为社会治理第一线的基层工作者,做群众工作时一定要有耐心、有恒心,作为基层工作者要多与群众沟通,多与群众解释,只要是合理合法的要求,都要尽量去完成。“上面千条线,下面一根针”,只有基层工作者认真完成自己的本职工作,才能将共建共治共享的社会治理制度落到实处。

6、从所学专业方向谈认识看法

环境学院2020级博士生张峰源、理学院2020级博士生王亚清、经济学院2021级博士生刘玲君、理学院2021级博士生邢家铭、理学院2021级硕士生闫芸、理学院2021级硕士姚东朋结合所学专业分别从环境保护中多元主体的参与、经济学帕累托改进原理、社会心理服务体系与服务能力建设、量子计算应用于事前治理等不同角度谈了对于社会治理中具体问题的认识与看法。

社会治理与公共服务是政府的两项重要职能,完善的公共服务是社会治理的重要内容,保障基本公共服务是推动社会治理的重要基石。王亚清以一名理工科学生身份,从环境保护专业角度谈了对社会治理的理解。她表示,一方面要强化意识,从制度引领入手,把“绿水青山就是金山银山”的理念植入人心;另一方面要形成政府为主导、多方参与、协调配合的良性互动,政府着眼于组织引导、牵线搭桥、财政兜底,企业作为参与主体,应积极承担社会责任,同时加强宣传教育,发挥广大民众直接参与和监管约束的作用。社会治理和公共服务的良好运行,通过高效、精细、务实的运维,多方共同推动建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

在思辨中学习,在交流中成长。通过近两小时的热烈研讨,成员们谈感受认识、谋发展方向,对如何深入推动社会治理现代化有了更深入的思考和更细致的谋划。通过两次理论学习,大家深刻地感受到,必须把理论与工作实际相结合,理论认识才能发挥它应有的作用,在实践中闪光。讨论会的最后,大家纷纷表示,期待在后续实岗锻炼中主动担当作为,灵活应用所学知识,在社会治理现代化中贡献个人力量。